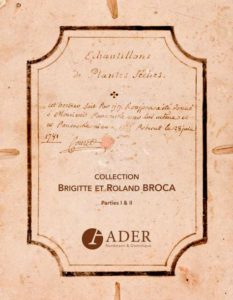

Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778). HERBIER constitué par Rousseau, avec manuscrit et annotations autographes, Echantillons de Plantes Sèches, [vers 1771-1773] ; in-4 (27 x 21 cm.) formé de 98 bifeuillets et d’un cahier autographe de 10 pages...

Description

(et un feuillet vierge), sous portefeuille formé de deux plats de carton (le premier portant le titre) avec cordons d’attache de tissu vieux-rose d’origine ; enveloppé dans une cotonnade à rayures et conservé dans un coffret ancien à placage de loupe d’orme (L. 44, l. 26,5, h. 19 cm).

Précieux herbier composé par Jean-Jacques Rousseau et donné par lui à l’éditeur Panckoucke.

Sur les cartons servant de couverture, Rousseau a tracé à l’encre brune un encadrement formé de deux filets dont un large ; sur le plat supérieur, il a inscrit le titre : Echantillons de plantes sèches. Au-dessous, on lit cette inscription, signée Couret : « Cet herbier fait par JJ. Rousseau a été donné à Monsieur Pancoucke par lui même et M. Pancoucke m’en a fait présent le 28 Juin 1781 ».

Il s’agit du fameux libraire Charles-Joseph Panckoucke (1736-1798), qui racheta l’Encyclopédie à Le Breton, et publia notamment l’Encyclopédie méthodique. Il avait épousé en 1766 Thérèse Couret de Villeneuve, fille de l’imprimeur-libraire Martin Couret de Villeneuve (1717-1780), dont le fils Louis-Pierre Couret de Villeneuve (1749-1806) continua l’activité. C’est à ce beau-frère que Panckoucke fit don de l’herbier. En effet, Couret était botaniste lui aussi ; il a publié en 1783 une Instruction sur l’ordre et l’arrangement du Jardin botanique établi au Jardin de la Ville d’Orléans, qui était distribuée gratuitement aux visiteurs ; il s’installa en 1799 à Gand, où il dirigea le Jardin botanique.

L’herbier est précédé du catalogue autographe des plantes conservées, dans un cahier formé de 3 bifeuillets, cousus par un fil jaune. Les pages sont réglées d’un trait à l’encre rouge Le catalogue est intitulé : « Catalogue des plantes ci-jointes, cottées par leurs numéros correspondants ». Il compte 100 entrées numérotées. Rousseau donne successivement le nom latin de la plante avec référence à Linné, la description latine (généralement d’après Tournefort), éventuellement un autre nom latin, et la dénomination française, avec référence à Barbeu du Bourg, avec parfois un commentaire. Nous citerons quelques-unes de ces entrées.

« 1. Callitriche verna. Linn. sp.6. / Alsine aquis innalans foliis longiusculis J.B. III.789. / Stellaria aquatica C.B. Pin. 141. / Callitric du Printems. Barbeu du Bourg. 2. p. 355. / Cette plante aquatique, quoique très commune, n’est pas dans les Institutions de Tournefort. […] 13. Dactylis glomerata. L. 105. / Gramen spicatum folio aspero. Pin. 3. / Je ne trouve point ce gramen dans les institutions de Tournefort ; mais il l’indique dans ses herborisations des environs de Paris. / Dactile peloté B.d.B. 408. […] 47. Rosa eglanteria. L.703. / Rosa sylvestris, foliis odoratis. T.638. / Eglantier. / Cette rose sauvage n’est pas le gratecu dont les feuilles sont lices des deux cotés et sans odeur, au lieu que celles de ce rosier ci ont l’envers rubigineux et sont odorantes. Les anglois en font cas et la placent dans leurs jardins. / 58. Cette Plante est etrangère et fait un genre nouveau nommé par M.de Jussieu Aubletia, du nom de M. Aublet zélé Botaniste. Le genre tient de près à celui des Verveines. […] 95. Humulus Lupulus ♂. L.1457. / Lupulus foemina. T.535. /Houblon./ C’est ici l’individu male ou stérile qui porte les étamines, ce que Tournefort, Bauhin et les autres anciens Botanistes appelloient à contresens l’individu femelle. »… Etc.{CR}L’herbier est constitué de 98 bifeuillets de papier vergé, chacun réglé d’un trait d’encadrement à l’encre rouge sur les pages 1 et 3. En haut de la première page, Rousseau a noté le numéro de la plante et, dans le coin supérieur droit, d’une petite écriture, le nom latin. Au centre du 2e feuillet, il a fixé la plante par des bribes de papier doré ; pour la plupart, il a calligraphié le nom latin de la plante au-dessus du bord inférieur de l’encadrement. Les planches 12 (Poa bubosa) et 23 (Lysimachia tenella) manquent. 3 cartons évidés servent à réguler l’épaisseur de l’herbier et à éviter la déformation et l’écrasement des planches. Petits trous de ver aux premiers feuillets.

C’est en 1762, alors qu’il a dû se réfugier en Suisse après la condamnation de l’Émile et a trouvé asile dans le village de Môtiers, que Rousseau a commencé à se consacrer avec passion à la botanique ; lors de son exil en Angleterre en 1766-1767, il put développer ses connaissances auprès de botanistes amateurs expérimentés, notamment la duchesse de Portland. En 1768, il reçut en cadeau du jeune naturaliste montpelliérain Joseph Dombey, un bel herbier, qui fit son bonheur. Il consacra dès lors une grande partie de son temps à la botanique. « En 1771, l’idée prend corps dans l’esprit de Rousseau de confectionner de petits herbiers à l’usage des amateurs et surtout des dames, afin de faire naître ou de développer en eux le goût des plantes, afin aussi de leur faciliter la détermination des végétaux sauvages de la région parisienne » (Roger de Vilmorin). De 1771 à 1773, il rédigera, pour Mme Delessert, ses Lettres sur la botanique, dont la huitième est consacrée aux herbiers.{CR}Les nombreuses références dans notre herbier à Jacques Barbeu du Bourg (1709-1779) et à son ouvrage Le Botaniste françois, comprenant toutes les plantes communes et usuelles... (Paris, Lacombe, 1767), prouvent que ce travail a été exécuté postérieurement à 1767, vraisemblablement à l’époque des Lettres sur la botanique, vers 1771-1773, alors que Rousseau est revenu à Paris.

On a recensé une dizaine d’herbiers de Jean-Jacques Rousseau (plus quelques planches isolées). On ignore ce qu’est devenu le « grand herbier », donné à Rousseau par Dombey, et vendu par Rousseau à Daniel Malthus ou à Louis Dutens. « L’herbier in-quarto », en 11 volumes, que Rousseau conserva jusqu’à sa mort, a été détruit lors des bombardements du Musée botanique de Berlin, à la fin de la seconde guerre mondiale. Un petit herbier de 10 planches, provenant de la famille de Girardin, est conservé au Musée Carnavalet. L’herbier constitué par Rousseau pour Julie Boy de La Tour en 1771-1772, comptant 101 spécimens, est entré dès 1833 à la Bibliothèque centrale de Zurich. L’herbier constitué en 1773-1774 pour Madeleine Delessert (167 spécimens) a été acquis par le Musée Jean-Jacques Rousseau à Montmorency lors d’une vente publique ((Tajan, 16 octobre 2001, n° 43, adjugé 2.300.000 F)). Un herbier consacré aux mousses et aux lichens (68 ff.) est conservé au Musée des Arts décoratifs. Un petit herbier (13 ff.) venant de la famille de Girardin est conservé au musée de Chaalis. Un herbier en six boîtes, dont une partie a été donnée à Rousseau par le botaniste Jean-Baptiste Fusée-Aublet, et provenant du marquis de Girardin, a été vendu à Londres (Sotheby’s, 20 novembre 1979) et acquis par la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. Enfin, l’herbier dit « de J.J. Rousseau », conservé au Muséum d’histoire naturelle, est en fait celui de Jean-Baptiste Fusée-Aublet (1723-1778), que Rousseau a eu entre les mains et où il aurait porté quelques annotations. Le présent herbier, constitué par Rousseau pour Panckoucke, et resté jusqu’à présent inconnu, serait donc le seul herbier de Rousseau en mains privées. Trois planches en ont montrées à l’automne 1980 dans l’exposition « Plantes herbacées sauvages en Île-de-France » à la Maison de la Nature à Boulogne-Billancourt.

Bibliographie : Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, Bibl. de la Pléiade, tome IV (p. CXCIV-CCXXIII et 1888-1892). Et le site : lesherbiersderousseau.org.